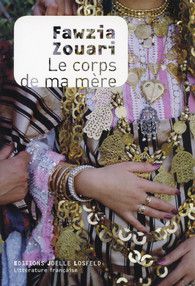

"Le corps de ma mère" de Fawzia Zouari

Avec Le corps de ma mère, Fawzia Zouari, écrivaine et journaliste franco-tunisienne vivant depuis de nombreuses années en France, nous livre une sorte de biographie fictionnelle de sa mère qui est aussi en partie la sienne. Et il n'est pas étonnant que ce soit à la faveur de la révolution du Jasmin de 2011 (1) qu'elle se soit autorisée à écrire sur cette mère, retraçant au travers de sa vie les derniers soubresauts d'une Tunisie ancestrale et rurale passant à la modernité. En couchant sur papier cette mémoire maternelle dont elle était dépositaire, elle exhume ainsi toute la «mémoire arabe» de sa terre natale, de la Tunisie actuelle.

1) https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_tunisienne_de_2010-2011

Nous sommes au printemps 2007, Fawzia Zouari se rend à Tunis où sa mère s'apprête à mourir. Très vite, son récit se pare des couleurs du conte faisant de Yemna une figure de légende. L'auteure, abandonnant souvent sa propre voix, vient y relayer d'autres voix permettant de lever le voile sur la vie d'une mère dont elle connaissait bien peu de chose. Une mère ne lui ayant jamais parlé de son passé ni de ses sentiments, et dont le corps dissimulé dans une ample "melia" rehaussée de bijoux et de talismans, cheveux toujours couverts et bras cerclés de nombreux bracelets, lui était mystérieux et inaccessible.

Costume traditionnel du Kef

Après un court prologue, la première partie éponyme se déroule ainsi à l'hôpital où elle est confrontée au corps "nu" de sa mère et doit «faire face à son mystère». A défaut de lui parler pour la sortir de ce coma dans lequel elle est tombée, ses quatre filles parlent d'elles, la narratrice retrouvant des bribes de souvenirs et osant enquêter sur la vie de cette mère en commençant par interroger ses soeurs restées au pays. Une manière d'empêcher que ses secrets ne disparaissent à jamais avec elle.

Et défile aussi en ce temple de la médecine moderne, toute une famille lointaine au dialecte étrange : «des ruraux en burnous et en djebba garnis de plastrons, coiffés de calottes surmontées de minuscules pompons, et chaussés de babouches à la pointe recourbée qui semblent sorties des Mille et Une Nuits», transformant l'hôpital en une scène fabuleuse où semble se jouer une pièce surréaliste dans un réalisme magique soulignant le contraste entre modernité et tradition : «Les chambres de l'hôpital se remplissent de coassements de grenouilles et le sortilège gagne peu à peu l'hôpital. D'ailleurs, depuis que nos parentes du bled se sont mises à papoter, certains malades jurent d'entendre le chant du coq et voir des antilopes gambader dans les couloirs.»

Mais la narratrice n'apprend finalement pas grand chose sur cette mère peu encline à livrer son intimité.

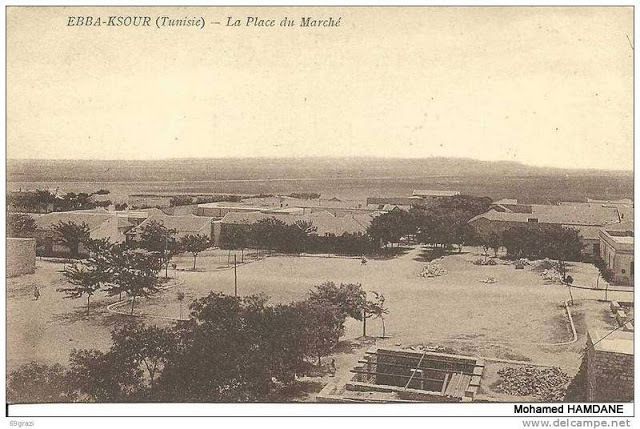

Lors de son exil dans cet appartement de Tunis où elle vécut physiquement diminuée pendant une dizaine d'années, de ce «premier voyage dans la nuit, aveugle et loin de son village», Yemna avait préféré choisir sa bonne comme «héritière de ses rêves et de ses secrets». Et seule Naïma détenait «la clef» ouvrant sur la vie de cette mère, ayant recueilli ses confidences «du seul endroit où elle consentait à parler, Ebba l'heureuse». Ebba (2) où elle «agençait le monde dans le secret» et dont elle fut la figure centrale : «la Lalla du village».

Et la seconde partie, Le conte de ma mère, raconte cette histoire contée par Yemna que transmet à son tour Naïma à la narratrice : «Le cours d'une existence vieille comme le monde, adossée à la mémoire des ancêtres». Une véritable épopée familiale qui «engage à entrer dans un autre temps. Et à croire l’incroyable».

2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Dahmani

Quant à la troisième et dernière partie précédant l'épilogue, L'exil de ma mère, elle se nourrit du propre récit de Naïma donnant une toute autre version des derniers jours de la mère de l'auteure. Elle revient ainsi sur ces années malheureuses ou Yemna connut les «affres de l'exil» dans une ville ne pouvant posséder «de toit ni de racines».

Echappant «à l'avancée implacable du progrès et aux autoroutes rutilantes de la modernité», Yemna ne se contentait pas d'emprunter aux fables «la voie radieuse» la ramenant au pays. Rebâtissant des scénarios à sa convenance, elle maniait aussi l'insulte «en se faisant passer pour une dérangée», se mettant même à «jouer publiquement» avec le gardien d'immeuble «les sentiments qui la chevillaient à Fares» son mari, qu'elle avait toujours cachés. Une partie nous confirmant l'immense et paradoxale liberté de cette femme pourtant enfermée dès l'âge de huit ans.

Tunis

Si Naïma fut la dépositaire des secrets de cette «femme qui a si peu parlé à ses filles (...) sauf pour leur débiter des contes de djinns et de sorcières», Fawzia Zouari semble en avoir reçu le plus bel héritage. Sa mère en effet «fermait [ainsi] d'une main l'accès à sa propre vie» mais lui «tendait la clef du monde et son trousseau de mystère». Et cette fille devenue écrivain en ayant hérité de la langue de sa mère, cette langue des contes ouvrant les portes de l'imaginaire, réussit, telle Shéhérazade, à maintenir en vie cette héroïne et mère au travers d'un enchâssement de récits merveilleux.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fawzia_Zouari

On peut lire les premières pages du livre (p. 1/20) sur le site de l'éditeur : ici